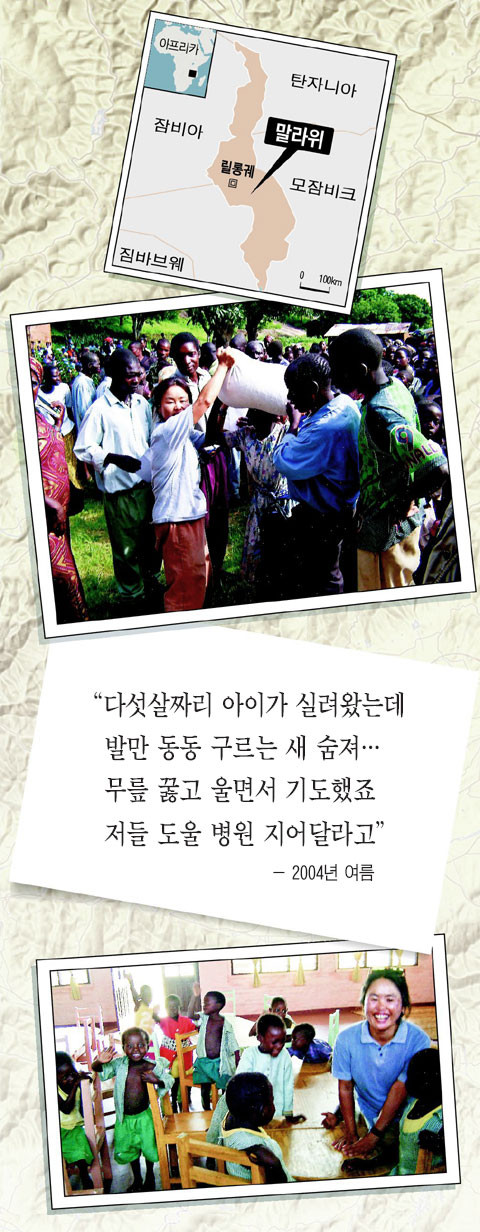

간호사 백영심씨 말라위의 '나이팅게일' 아프리카 奧地에 '최고 병원' 세워

페이지 정보

작성자뽕킴 댓글 0건 조회 2,148회 작성일 11-02-25 21:40본문

아프리카 奧地에 '최고 병원' 세운 간호사 백영심씨… 故이태석 신부와 닮은 삶

[21년 전 무작정 아프리카로] "더 어려운 환자들 찾아가자" 마사이族 '소똥 집' 살며 봉사

[병 고쳐주는 '시스터 백'] 500명 사는 마을에 진료소… 소문 나자 하루 100여명 몰려

[병원 지었지만… 자신은 癌에] 대양상선 정유근 회장 쾌척

전 세계 NGO들이 장비 기증… 암투병 중에도 환자 곁으로

"2009년 여름 병원에 한 산모가 급히 실려왔습니다. 세 쌍둥이를 출산했는데 저체중이었던 아이들과 출혈이 심했던 산모가 위독했어요. 인큐베이터가 없어 아이를 둘 곳이 없었는데, 한 간호사가 주도해 플라스틱으로 임시 인큐베이터를 만들어 세 아이를 살려냈습니다. 건강하게 눈을 뜬 산모와 가족은 '예전에 이런 일이 벌어졌다면 벌써 죽었을 것'이라며 연방 감사하다고 고개를 숙였어요."몇해 전까지만 해도 치료받지 못한 아이들이 하루가 멀다고 죽어나가던 아프리카 말라위에 기적이 일어나고 있다. 인구 5만명당 의사 1명이라는 열악한 의료 환경을 가진 말라위에서 최고(最高) 시설을 갖춘 '대양누가병원'에서다. 이 병원을 세우는 데 가장 큰 역할을 한 사람이 '말라위의 천사'로 불리는 한국인 간호사 백영심(49)씨다.

제주도에서 태어난 백씨는 제주여고와 제주간호대를 졸업하고 1984년부터 고려대 부속병원에서 내과 간호사로 일했다.

하지만 더 어려운 환자를 위해 일하고 싶었던 그는 한국의 큰 병원에 머물지 못했다. 의료 선교에 나서기로 작정하고 1990년 28세의 나이에 아프리카 케냐로 갔다. 케냐 마사이 부족에서 소똥으로 집을 짓고 의료 봉사를 하던 그는 1994년 다시 케냐보다 의료 환경이 더 열악한 말라위 치무왈라로 떠났다.

주민 500명이 살고 있던 치무왈라에 도착한 백씨가 맨 먼저 시작한 일은 현지인들 도움을 받아 벽돌을 직접 만들어 약 99㎡(30평) 규모 진료소를 짓는 일이었다. 옥수수 가루로 죽을 만들어 먹을 때도 있었고 고향 생각날 때는 쌀밥을 지었다.

구릉지였던 곳에 진료소가 생기자 하루 100명 이상이 몰렸다. "아침 문을 열기 전부터 와 저를 기다리는 사람들도 있었습니다. 아픈 것을 고칠 수 있다는 희망이 생긴 거죠."

치무왈라에 병을 고쳐주는 '시스터 백'이 있다는 소문이 나자 다른 마을에서도 진료를 와달라고 요청했다. 2004년 여름 말라위에서 처음 백씨를 본 뒤 한국과 말라위를 오가며 봉사하는 홍민희 을지대 간호학과 외래교수는 "149㎝의 작은 키에 하얀색 가운을 입은 한국 여인은 누구보다 추진력이 강했다"고 했다.

그러나 진료소는 직원과 약품 모두 부족했다.

"5살짜리 어린아이가 엄마 등에 업혀 들어왔습니다. 수술에 필요한 도구도 모자랐고 수혈해 줄 피도 없었어요. 발을 동동 구르는 사이 아이는 숨졌죠. 무릎 꿇어 울면서 기도했습니다. 저들을 도와줄 수 있는 큰 병원을 지어 달라고요." 백씨는 그때부터 큰 병원 건축을 도울 사람을 찾기 시작했다.

2005년 하반기 어느 날 외래진료를 가기 위해 차를 몰고 있던 백씨에게 전화 한 통이 걸려왔다. 홍 교수는 "백 간호사가 전화를 끊고 차를 멈추더니 갑자기 펑펑 울기 시작했다"고 말했다. 대양상선 정유근 회장이 백씨 소문을 듣고 사재를 털어 현지에 큰 병원을 짓고자 전화한 것이다. 정 회장은 '나중 돈을 벌면 아프리카의 어려운 사람들을 돕자'고 다짐했었는데 우연한 기회에 말라위 한인 교민을 만나 백씨 얘기를 전해 들었다고 했다.

2008년 2월, 정 회장의 33억원이 들어간 '대양누가병원'이 말라위 릴롱궤에 완공됐다. 완공식엔 무타리카 말라위 대통령이 참석해 감사의 뜻을 전했다. 80병상으로 시작한 이 병원은 이후 200병상으로 증축됐다.

개원 첫날 이 병원엔 346명의 환자가 몰렸고, 2009년 한 해 1333명의 신생아가 이곳에서 태어났다. 현지인들은 이 병원을 무료로 이용할 수 있다. 병원 설립 취지를 들은 일본 NGO는 CT 촬영 기계를 기증했고, 한국 정부는 KOICA(한국국제협력단)를 통해 초음파 의료장비를 줬다. 대만·노르웨이·스코틀랜드 등 여러 나라 NGO 단체도 병원에 힘을 보탰다. 대양상선에서는 지금도 한 달에 최소 1억원 이상 지원한다. 작년 10월엔 병원 옆에 간호대학도 세웠다.

작년 말 한국에 잠시 들렀던 백씨는 최근까지 한국에 머물렀다. 건강검진을 통해 '갑상선 암' 진단을 받았기 때문이다. 수술은 성공적으로 끝났지만 목의 통증은 여전하다고 했다. 치료를 위해 6개월에 한 번씩 한국을 들러야 한다.

목이 아파 크게 말하지도 못하는 상황에서 백씨는 지난 20일 인천공항을 통해 다시 말라위로 떠났다. 공항에서 백씨가 조그마한 목소리로 말했다. "아직 의사가 부족합니다. 얼른 다시 돌아가 의과대학 설립 방안을 찾아야겠습니다."

백씨를 보고 아프리카 남(南)수단 톤즈에서 의료·교육봉사 활동을 펼쳐 '수단의 슈바이처'로 불리던 이태석 신부를 떠올리는 사람들이 많다. 이 신부는 작년 1월 48세의 나이로 선종(善終)했다. 이 신부의 활동은 지난해 개봉된 다큐 영화 '울지마 톤즈'로 널리 알려졌다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.